30 Jahre C-Klasse

Das Rekord-Baby von Mercedes

Mercedes-Benz schickte einen der drei Weltrekord-190E-2,3 16V noch einmal auf die Kreis-Piste von Nardo in Süditalien. Vor 30 Jahren brach der Baby-Benz drei absolute Langstreckenrekordmarken und außerdem zahlreiche Klassenrekorde.

19.11.2013

Dirk Johae

Foto: Daimler

30 Bilder

Foto: Daimler

30 Bilder

1/30

Einer der drei Mercedes 190 E 2.3-16 von 1983 rollt drei Jahrzehnte nach der Weltrekordfahrt über die 12,6 Kilometer lange Kreisbahn von Nardò.

Foto: Daimler

2/30

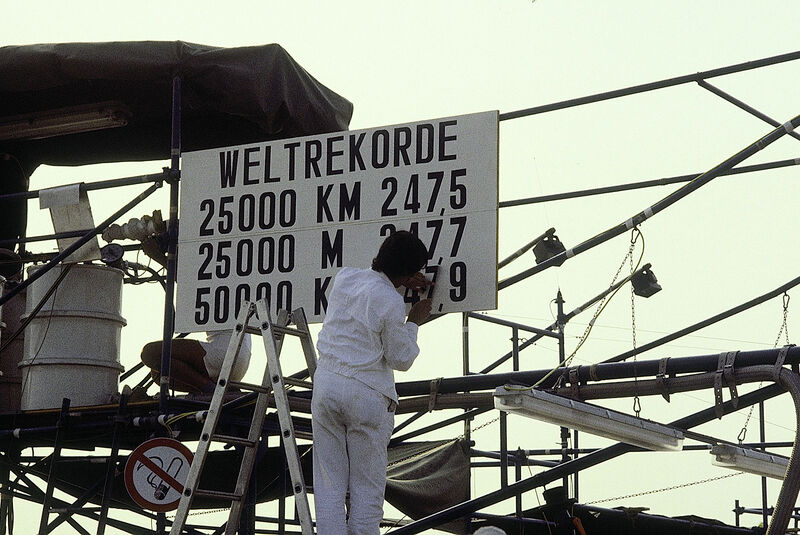

Neben zwei weiteren Weltrekorden über 25 000 Kilometer und 25 000 Meilen brach Mercedes-Benz mit dem 190 E in Nardò auch die Marke über 50 000 Kilometer mit einer Schnittgeschwindigkeit einschließlich aller Boxenstopps von 247,9 km/h.

Foto: Daimler

3/30

Die Beschriftung am Heck des Rekord-190er weist auf den 2,3 Liter-Motor mit dem von Cosworth entwickelten Vierventilkopf hin.

Foto: Daimler

4/30

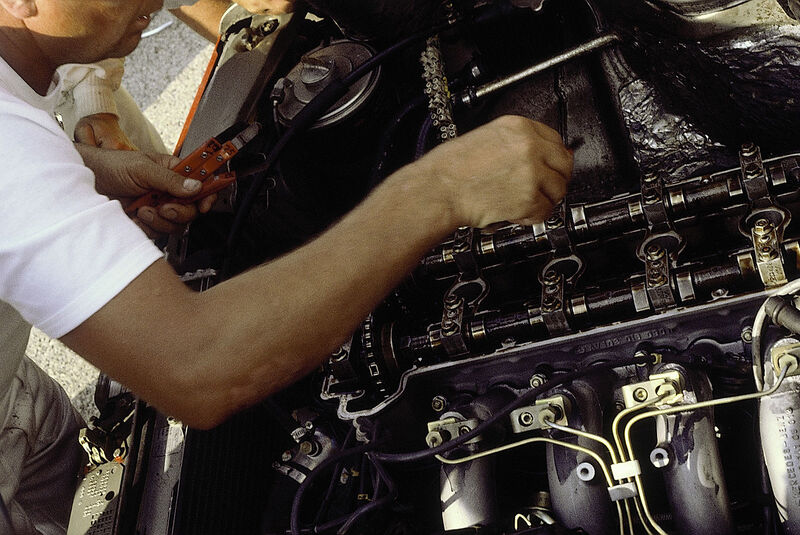

Der längs eingebaute Reihenmotor hat zwar die Serienleistung von 185 PS, weist aber zahlreiche Detailveränderungen auf. Die beiden Knöpfe auf dem Ventildeckel wurden eigens angebracht, um das Teil beim Boxenstopp zum Messen des Ventilspiels abnehmen zu können.

Foto: Daimler

5/30

Auch der Innenraum des 190E 2.3 16V wurde für die Rekordfahrten in Nardò modifiziert. Die beiden roten Köpfe auf der Prallplatte des Lenkrads zum Beispiel dienten zum Betätigen des Sprechfunks während der Fahrt, die Zusatzanzeigen in der Mittelkonsole informierten über verschiedene Temperaturen und Drücke.

Foto: Daimler

6/30

Die Zusatzanzeigen in der Mittelkonsole informierten über verschiedene Temperaturen und Drücke. Per installiertem Funkgerät waren die Fahrer immer mit der Box verbunden. Regelmäßig mussten sie während der Fahrt die Werte auf den Zusatzinstrumenten durchsagen.

Foto: Daimler

7/30

Im Bereich der Rücksitzbank sind zahlreiche Ersatzteile verstaut. Nur die Austauschteile, die sich während der Fahrt im Auto befanden, durften zur Reparatur verwendet werden.

Foto: Daimler

8/30

Vor dem Kühlergrill war ein Fliegengitter montiert.

Foto: Daimler

9/30

Der wieder fahrbereit gemachte 190E 2.3-16 ist der Weltrekordwagen von Team „Weiߓ. Die Markierung der Autos mit unterschiedlichen Farben war ein Wunsch des Weltmotorsportverbands, der die Rekordfahrt in Nardò überwachte.

Foto: Daimler

10/30

Wie die Serien-190er so verfügten auch die Rekordautos von Nardò über ein sicheres Fahrverhalten durch die Raumlenker-Hinterachse.

Foto: Daimler

11/30

Professor Werner Breitschwerdt genehmigte als Vorstand für Forschung und Entwicklung den Weltrekordversuch in Nardò. Ab Dezember 1983 war er auch Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG.

Foto: Daimler

12/30

Rekordfahrer Robert Schäfer im originalen Anzug und mit seinem Stoff-Glücksbringer an einer der drei Rekord-190E 2.3-16.

Foto: Daimler

13/30

Gerhard Lepler war projektbegleitender Ingenieur der Rekordfahrt in Nardò und saß während der Rekordfahrt selbst am Steuer des 190E 2.3-16 des Teams „Grün“.

Foto: Daimler

14/30

Der Mercedes-Benz 190E 2.3-16 von 1983 posiert auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Nardò.

Foto: Daimler

15/30

Wie der Rekordfahrt auch so setzte auch beim Revival 30 Jahre später plötzlich Regen ein. Der Rekord-Benz hatte übrigens keinen Scheibenwischer.

Foto: Daimler

16/30

Treffen von zwei 190-Legenden: Neben dem Rekordwagen hatte Mercedes Benz Classic auch den mittlerweile wieder fahrbereiten Siegerwagen von Ayrton Senna vom Eröffnungsrennen des Nürburgrings 1984 mit nach Süditalien gebracht.

Foto: Daimler

17/30

Die Fahrt auf der 12,6 Kilometer langen Kreisbahn weckt viele Erinnerungen an 1983.

Foto: Daimler

18/30

Der Rekordwagen des erfolgreichen Team „Rot“ drehte 3969 Runden und absolvierte 89 Boxenstopps mit Fahrerwechsel.

Foto: Daimler

19/30

Am 21. August 1983 um genau 7.39:43 Uhr waren die 50000 Kilometer absolviert. Die exakte Schnittgeschwindigkeit: 247, 939 km/h.

Foto: Daimler

20/30

Das idyllische Dämmerungsbild zeigt, dass die Rekordwagen in der Regel auf der zweiten Bahn unterwegs waren. Die obere Bahn sollte nur bei Überholvorgängen benutzt werden. Die drei Autos wurden so dirigiert, dass sie in der Regel im Abstand von etwa vier Kilometern ihre Runden drehten.

Foto: Daimler

21/30

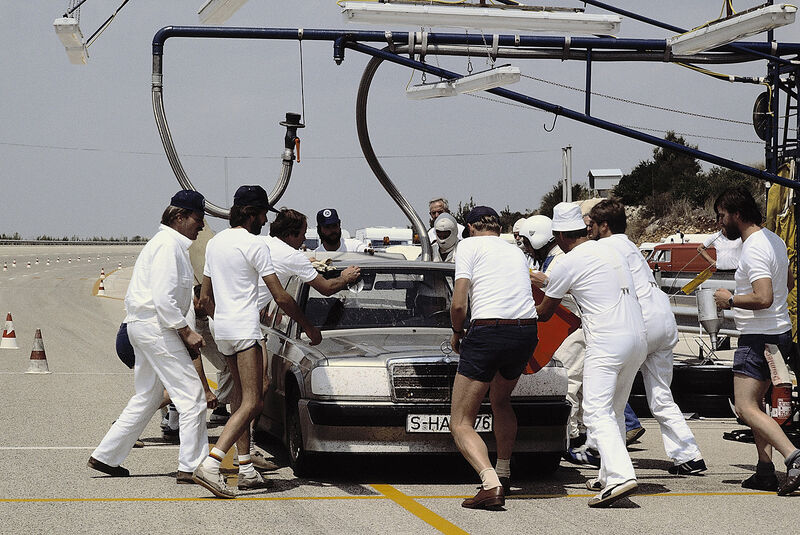

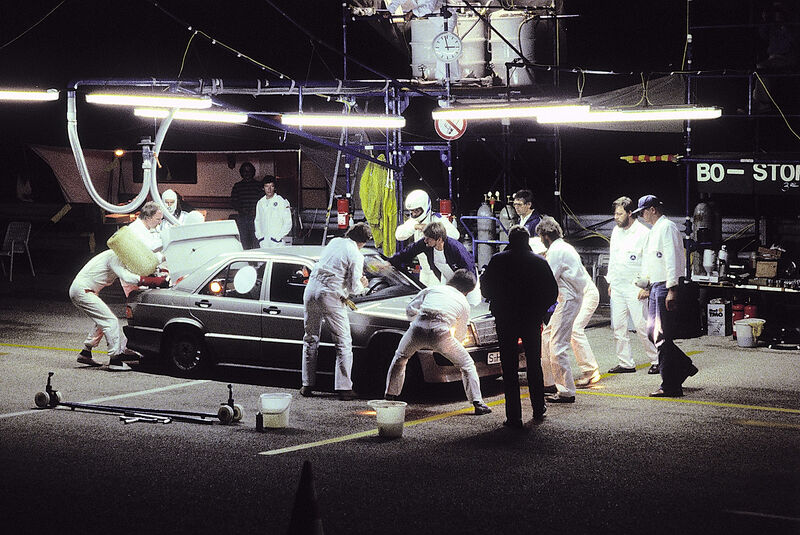

Perfekte Boxenchoreografie 1983: In 25 Sekunden war der Routinestopp erledigt, der alle 50 Minuten anstand. Etwa alle zweieinhalb Stunden wurden die Fahrer getauscht und nachgetankt. Die Boxenmannschaft selbst wurde alle 14 Stunden ausgetauscht.

Foto: Daimler

22/30

Eine wichtige Tätigkeit beim großen Stopp war das Nachmessen des Ventilspiels. Am Ende stellte Cosworth-Konstrukteur Mike Hall erstaunt fest: „Das Ventilspiel wies die gleiche Höchsttoleranz wie am Anfang auf.“

Foto: Daimler

23/30

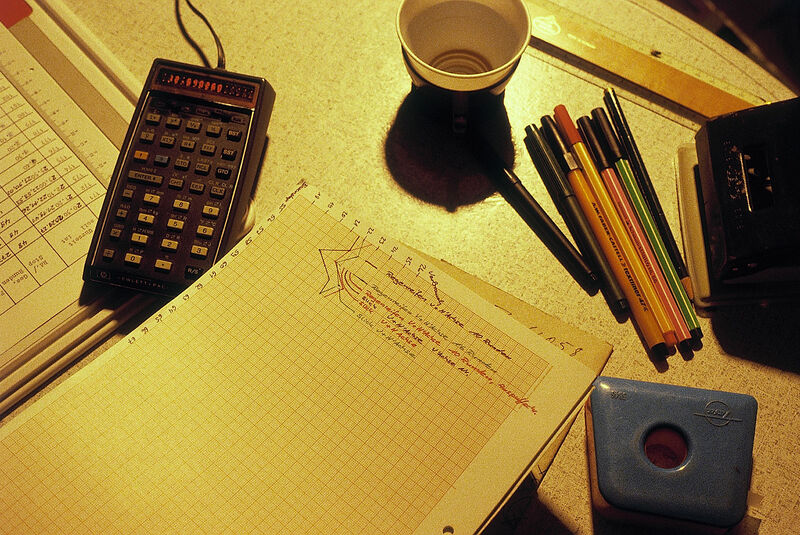

Am Kommandostand wurden alle Daten sauber notiert. Das Diagramm auf Milimeterpapier weist die Verbräuche aus und zeigt, wie sich die Verwendung der Regenreifen den Benzinverbrauch nach oben treibt.

Foto: Daimler

24/30

Ein nächtlicher Stopp um kurz vor 3 Uhr mit Nachtanken. Im Kofferraum war ein 160 Liter fassender Benzintank installiert, der alle 150 Minuten mit 130 Litern befüllt wurde. Der Durchschnittsverbrauch der Autos schwankte zwischen 21 und 23 Litern/100 Kilometer bei Vollgasbelastung.

Foto: Daimler

25/30

Am 19. August 1983 wurde die Bestmarke für 25 000 Meilen gebrochen. Schnittgeschwindigkeit: 247,8 km/h. Die Distanz von umgerechnet 40 225 Kilometern entspricht einer in etwa einer Erdumrundung.

Foto: Daimler

26/30

Erich Waxenberger zeigt sich im August 1983 siegersicher.

Foto: Daimler

27/30

Forschungs- und Entwicklungschef Werner Breitschwerdt (rechts) verfolgt die Rekordfahrten in Nardò.

Foto: Daimler

28/30

Das erfolgreiche Team „Rot“ mit Schlußfahrer Adolf Zada und Erich Waxenberger (Sonnenbrille, dunkles Hemd), der die letzten rund 60 Kilometer fuhr. Davor hatte für eine volle 150-Minuten-Schicht Robert Schäfer am Steuer gesessen.

Foto: Daimler

29/30

Nur noch wenige Meter bis zur 50000-Kilometer-Marke: Die gesamte Mannschaft wartet am Sonntagmorgen auf den erfolgreichen Mercedes-Benz 190E 2,3-16.

Foto: Daimler

30/30

30 Jahre nach der Rekordfahrt posieren einige Experten und Zeitzeugen mit einem der drei Autos an der Rekordtafel von Nardò. Die Personen (v.l.): Weltrekordfahrer Robert Schäfer, Hinterachskonstrukteur Manfred von der Ohe, Automobilhistoriker Günter Engelen, der ehemalige Leiter der Fahrzeugentwicklung Frank Knothe, Motorenentwickler Dr. Jörg Abthoff, der projektbegleitende Ingenieur und Weltrekordfahrer Gerhard Lepler, der Entwicklungsingenieur Michael Buck und Gerhard Heidbrink, Leiter des Mercedes Benz Classic Produktarchivs.

Foto: Daimler

Robert Schäfer packt seinen Plüschhasen wieder aus. Der 66 Jahre alte Renn- und Testfahrer ist 30 Jahre nach dem größten Erfolg seines Berufslebens noch einmal nach Nardo zur legendären Kreisbahn im Salento zurückgekehrt. „Das Stofftier hat mir damals mein Sohn als Glücksbringer mitgeben“, erzählt Schäfer und setzt hinzu: „Bei meiner ersten Fahrt hatte ich es noch unter meinem Fahreranzug, später habe ich es auf den Beifahrersitz gesetzt.“

Ungebrochene Rekorde

Vor 30 Jahren war Robert Schäfer einer der Rekordfahrer auf der genau 12,6 Kilometer langen Kreisbahn, der im schnellsten Auto saß. Mit fünf Fahrerkollegen stellte er unter der Leitung von Erich Waxenberger drei neue Weltbestmarken über die Distanzen 25.000 Kilometer, 25.000 Meilen und 50.000 Kilometer auf, dazu neun internationale Klassenrekorde. Neben Schäfers Plüschhasen war Boxengenie Waxenberger einer der Erfolgsgaranten für das Team „Rot“: „Er ist keine Rothaut, sondern er ist ein Fuchs und erfahren ohne Ende: Er weiß genau, was er will“, schwärmt Schäfer heute noch.

Waxenberger fehlte

Doch leider musste der 82-jährige Waxenberger beim runden Rekord-Geburtstag passen und sagte wegen einer Erkrankung kurzfristig ab. Mit dabei war aber sein damaliger Kollege Gerhard Lepler, 1983 der jüngste der drei Teamchefs und später ab 1988 der Werks-Koordinator für die DTM-Einsätze der 190er. Schon in der frühen Phase des Rekordversuchs im August hatte sein Team „Grün“ Pech: „Mir ist ein Fuchs vor das Auto gelaufen“, erinnert sich Lepler am Rand der Rekordpiste. Die Reparaturen an seinem Wagen sorgten für eine längere Standzeit.

Nur ein Defekt

Später hatte Leplers Team erneut Pech: Der Verteilerfinger brach, möglicherweise als Folge des Unfalls zu Beginn. Es gelang seiner Mannschaft, den Mechanikern und dem Forschungs- und Entwicklungsvorstand Werner Breitschwerdt, das Teil zu reparieren. Da sich kein Ersatz an Bord des Autos befand, war der Einbau eines Austauschteils laut Reglement nicht möglich. Es blieb der einzige technische Defekt an den drei Autos auf 50 000 Kilometern unter Volllast. Zum Zeitpunkt dieses Reparaturstopps führte das Auto des Teams „Rot“ schon mit weitem Vorsprung vor den Teams „Weiß“ und „Grün“. Erich Waxenberger hatte ausgerechnet, dass allein die Ersparnis von drei Sekunden pro Boxenstopp für sein Team schon in der Summe einen Rundenvorsprung ergab.

Nach dreißig Jahren ist Professor Breitschwerdt für das Rekord-Jubiläum wieder nach Nardo gereist. Er genehmigte damals die Versuchsfahrt: „Der W201 sollte neue Kunden gewinnen, und wenn man die Jugend begeistern will, muss man sich sportlich betätigen“, fasst der heute 86 Jahre alte Ingenieur zusammen. „Wir wollten beweisen, dass Mercedes-Benz ein sportliches Auto bauen kann.“

Schäfers Deja Vú

Um die Mittagszeit des Rekord-Revivals beginnt es zu regnen. Weltrekordler Robert Schäfer, der sich sehr über die Würdigung des Triumphs gefreut hat, kann es fast nicht glauben: „Das ist ja wie damals, wie bei der Rekordfahrt“, erzählt er. „Es gab auch eine heftige, kurze Schauer, aber wir sind mit den Slicks weitergefahren und nach zwanzig Minuten war alles wieder vorbei.“ Dieser Mut wurde belohnt: Während die anderen beiden Teams kurzfristig auf Regenreifen wechselten, sparte sich Schäfer den Stopp und fuhr auf Slicks weitere Runden Vorsprung heraus. Die Standzeit des Autos seiner Mannschaft am Ende: unglaubliche 55 Minuten bei einer Gesamtfahrdauer von 201 Stunden, 39 Minuten und 43 Sekunden.

Wieder fahrbereit

Eines der insgesamt drei eingesetzten Rekordautos ist mittlerweile wieder in fahrbereiten Zustand versetzt worden. Mit dem originalen 185 PS starken Vierzylinder-Motor brummt die viertürige Limousine in Rauchsilber Metallic nach drei Jahrzehnten wieder über die geneigte Hochgeschwindigkeitstrecke. Unter der Haube arbeitet jener Motor, der mit einem von Cosworth entwickelten Vierventilkopf ausgestattet wurde, und für die Rekordfahrt in mehreren Punkten verändert wurde: Dazu zählte eine Nachfülleinrichtung für das Motorenöl, die während der Fahrt aus einem Ausgleichsbehälter mit einem Liter Schmierstoff über eine Pumpe aktiviert werden konnte.

Topspeed 264 km/h

Weitere Finessen des Rekord-190ers im Vergleich zur ab 1984 erhältlichen Serienversion: Ausbau des Lüfters und Einbau einer Kühlerjalousie, Einsparen der Gemischanreicherung für den Kaltstart sowie der Leerlaufregulierung an der Einspritzanlage, Verwendung eines Auspuffkrümmers aus hitzebeständigerem Stahl, einer Achse mit längerer Hinterachsübersetzung, einer hydraulischen Niveauregulierung zum Absenken des Autos sowie eines tieferen Frontspoilers. In Verbindung mit den eigens von Pirelli entwickelten Leichtlaufreifen beschleunigte der Rekord-Mercedes der 80er Jahre auf die Spitzengeschwindigkeit von 264 km/h. Dieser Topspeed, die dem Rekordteam auf 50.000 Kilometern die Durchschnittsgeschwindigkeit von 247,9 km/h ermöglichte, bleibt beim Rekord-Revival allerdings in Garage der Geschichte zurück. Für die Erinnerungstour ist bei 120 km/h Schluss.

Mercedes 190 von Ayrton Senna

Zu den zahlreichen Versionen des Mercedes-Benz 190 sowie der C-Klasse, die den Nardo-Rekordwagen begleiten, gehört auch der 190E 2,3-16 mit der Aufschrift „Senna“. Neun Monate nach Beginn der Weltrekordfahrten in Nardo gewann der spätere dreifache Formel 1-Weltmeister Ayrton Senna mit diesem seriennahen Tourenwagen das Eröffnungsrennen der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. Spätestens bei diesem Rennen mit 20 baugleichen Mercedes-Benz 190 zeigte sich, dass im Baby-Benz nicht nur Rekord- und auch echte Renn-Gene steckten. Dank des Engagements von Gerhard Lepler und Hans-Werner Aufrechts Tuningfirma AMG rollte 1986 der erste 190er in der DTM – die Startflagge für einen ebenfalls rekordverdächtigen Dauerlauf über mittlerweile 27 Jahre.

Foto: Daimler

30 Bilder

Foto: Daimler

30 Bilder