Kommentar zum Porsche-Prozess

Echt, echter, am echtesten

Bereits bei handelsüblichen Oldtimern ist das Thema Originalität mitunter voller Fallstricke – bei historischen Rennwagen wird es richtig schwierig.

22.04.2024

Hans-Jörg Götzl

Foto: Motorsport Images

105 Bilder

Foto: Motorsport Images

105 Bilder

1/105

Seit 2002 begeistert die Le Mans Classic gleichermaßen Rennsport- und Oldtimer-Fans. In diesem Jahr feierte eine Spezialausgabe den 100. Geburtstag des legendären 24-Stunden-Rennens. Wir zeigen Ihnen einige Impressionen ...

Foto: Dino Eisele

2/105

Die Philosophie der Veranstaltung trägt dieser BMW auf der Front: "Manche Leute sammeln Kunst – wir gehen damit auf die Rennstrecke."

Foto: Dino Eisele

3/105

Den perfekten Beleg erbrachte die Klassik-Abteilung der Bayern selbst. Sie schickte das Trio Leopold von Bayern, Christian Danner und Peter Oberndorfer im Münchener-Wirtshaus-M1 auf den Circuit de la Sarthe.

Foto: Dino Eisele

4/105

Seine königliche Renn-Hoheit zelebriert ebenfalls ein besonderes Jahr: "Poldi" wurde am 21. Juni 80 Jahre alt. Seine Kollegen der Le-Mans-Ausgabe 1981 freuten sich mit ihm.

Foto: Dino Eisele

5/105

Das Herzstück der Le Mans Classic sind sechs Felder, die nach motorsportlichen Perioden geordnet sind. Sie decken eine Spanne von 1923 bis 1981 ab.

Foto: Dino Eisele

6/105

Bei den Läufen der Vorkriegsautos zeigte sich besonders eindrucksvoll, wie sich die Technik und die legendäre 24-Stunden-Schleife weiterentwickelt haben.

Foto: Dino Eisele

7/105

Neben den sechs Gruppen durften im Rahmenprogramm auch "neuere" Fahrzeugkategorien antreten. Die Gruppe C ließ zahlreiche Herzen höher schlagen und Ohren klingeln.

Foto: Dino Eisele

8/105

Mit Prototypen der Güteklasse Toyota GT-One schufen die "Endurance Racing Legends" obendrauf die Brücke in die Gegenwart der 24 Stunden.

Foto: Dino Eisele

9/105

Obwohl die längsten Rennen nur etwa eine Stunde dauerten, kam durch den vollen Zeitplan trotzdem Langstrecken-Atmosphäre auf. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war durchgängig Action.

Foto: Dino Eisele

10/105

Die Gruppe der Vorkriegsautos (1923-1939) eröffnete das Renntreiben am Samstagnachmittag. Für sie reaktivierte man den ikonischen Le-Mans-Start. An der Flagge statt am Tennis-Schläger: Rafael Nadal.

Foto: Dino Eisele

11/105

Natürlich überwog hierbei der Demo-Charakter. Denn sowohl die Autos als auch die meisten Fahrer sind aus ihrer Sprinter-Zeit heraus.

Foto: Dino Eisele

12/105

Der legendäre Dunlop-Bogen wurde Zeuge zahlreicher historischer Momente. Sein Vorgänger überblickte schon an anderer Stelle die "echten" Rennen der Vorkriegler.

Foto: Dino Eisele

13/105

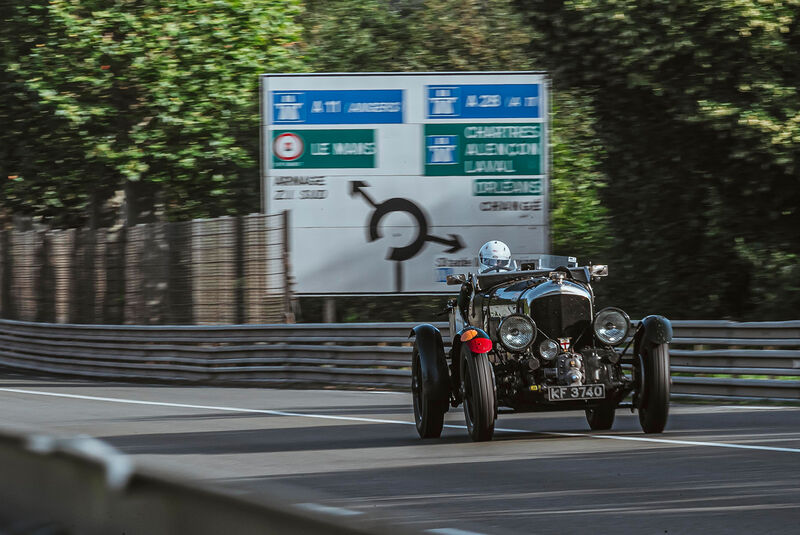

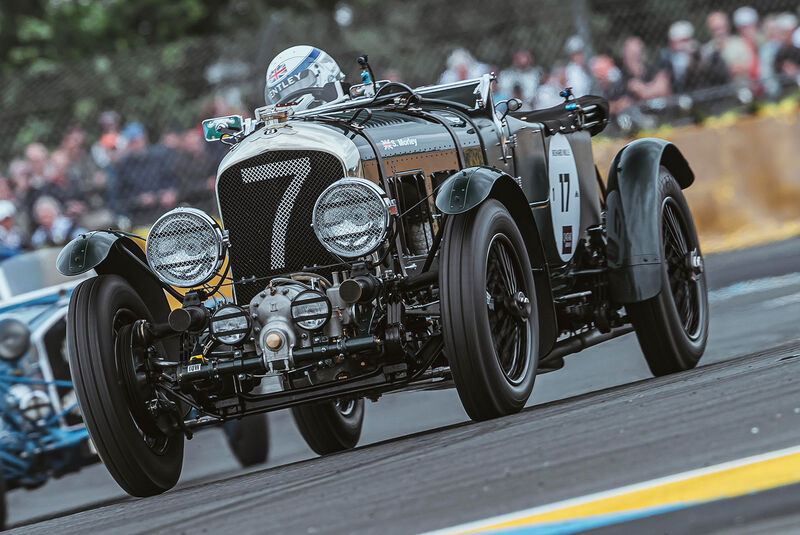

Für Bentley Blower und Co. sind moderne Asphaltbänder eigentlich unpassend. Die robusten Riesen wurden noch für staubige, lose Straßen entworfen.

Foto: Dino Eisele

14/105

Ihre teils extreme, verschlungene Straßenlage sorgte allerdings für bestes Spektakel.

Foto: Dino Eisele

15/105

Der erste 24-Stunden-Kurs glich auf seinen 16,34 Kilometern einer schnellen Landpartie. Denkt man sich die moderne Streckenbegrenzung weg, erahnt man noch den alten Charakter.

Foto: Dino Eisele

16/105

Wegen ihrer historischen Bedeutung gehörten die Bentley zu den Stars. Sportlich glänzten die späteren Modelle des ersten Feldes.

Foto: Dino Eisele

17/105

Unter anderem fuhr Albert Otten in seinem BMW 328 Roadster vorne mit.

Foto: Dino Eisele

18/105

Die Le Mans Classic hält ihre Zuschauer an, sich möglichst stilecht zu kleiden. Manche Fans geben sich dabei ordentlich Mühe.

Foto: Dino Eisele

19/105

In der zweiten Gruppe (1949-1956) sammelten sich zahlreiche spannende Comeback-Autos. Darunter fand sich auch Kurioses wie der Cadillac "Le Monstre" auf 61-Basis.

Foto: Dino Eisele

20/105

Abseits des Stromlinienmonsters präsentierte sich ein Großteil der Teilnehmer eher kompakt. Genreprägend waren unter anderem der Jaguar C-Type und der Porsche 550 Spyder.

Foto: Dino Eisele

21/105

Eigentlich ist der Maserati 250S ein Jahr zu "jung". Doch wer will bei diesem bildschönen Italiener päpstlicher als der Papst sein?

Foto: Dino Eisele

22/105

Allein das klassisch strahlende Blau des Talbot-Lago T26 GS rechtfertigt schon die Sonnenbrille des Piloten.

Foto: Dino Eisele

23/105

Porsche trat in Le Mans zum ersten Mal im Jahr 1951 an. Dieser silberne Vertreter ist nahe am Original dran.

Foto: Dino Eisele

24/105

Wenn wir schon bei ikonischen Sportwagenbauern sind: Der 750 Monza von Ferrari ging Mitte der 1950er-Jahre bei Sportwagenrennen an den Start.

Foto: Dino Eisele

25/105

Zusätzlich zu legendären Rennwagen gab es auch diverse legendäre Rennfahrer vor Ort zu sehen. Der Römer Emanuele Pirro ist ein riesiger Fan des historischen Motorsports.

Foto: Dino Eisele

26/105

Das dritte Starterfeld (1957-1961) sah die zeitlichen Grenzen ebenfalls nicht ganz so streng. So durften auch Jaguar D-Type starten, deren technische Basis noch im Jahr 1955 verortet ist.

Foto: Dino Eisele

27/105

Zu futuristisch wäre hingegen der nischig-hübsche Deep Sanderson 301 aus dem Jahr 1963.

Foto: Dino Eisele

28/105

Optisch sticht der Ferrari 250 GT SWB Breadvan ebenfalls aus der "Masse" heraus. Der Umbau stammt aus der kreativen Feder von Giotto Bizzarrini.

Foto: Dino Eisele

29/105

In der überhöhten Indianapolis-Kurve werden die fahrdynamischen Quantensprünge eindrucksvoll betont.

Foto: Dino Eisele

30/105

Wieder eine US-Verbindung, wieder ein uncharmanter Spitzname: Der Lister Knobbly Chevrolet erschien den damaligen Beobachtern als "knubbelig".

Foto: Dino Eisele

31/105

Beim Aston Martin DB4 GT erlaubte sich hoffentlich keiner eine derartige Stilkritik.

Foto: Dino Eisele

32/105

Dieser Porsche 356 (A) 1600 Speedster darf selbst bei fiesestem Regen ausrücken. Bekanntlich kommt kein Le-Mans-Wochenende ohne Tropfen aus.

Foto: Dino Eisele

33/105

235.000 Fans machten die elfte Ausgabe der Le Mans Classic zu einer rekordträchtigen. Trotz vierjähriger Corona-Zwangspause boomt die historische Hommage.

Foto: Dino Eisele

34/105

Bevor wir in die zweite Hälfte der Gruppen springen, machen wir einen kurzen Umweg zur Tradition der "Little Big Mans". Kinder eifern hier mit der Hilfe von ikonischen Mini-Racern ihren Helden nach.

Foto: Dino Eisele

35/105

Im Anschluss an den Le-Mans-Start eilen die Mädels und Jungs den Anstieg zum Dunlop-Bogen hoch.

Foto: Dino Eisele

36/105

Unter tosendem Applaus geht es nach dem Sprint zurück ins Fahrerlager. Eine ganze Runde halten die Miniaturen leider nicht durch.

Foto: Dino Eisele

37/105

Ganz im Gegenteil zu den ewig jungen Ford GT40 des vierten Feldes (1962-1965)! Wie in ihren besten Zeiten tänzelten sie auch 2023 leichtfüßig durch die Anbremszonen.

Foto: Dino Eisele

38/105

Die großen Italo-Rivalen mit springendem Pferd waren in Form des 250 LM vertreten.

Foto: Dino Eisele

39/105

Bei fast allen Rennen gab es Boxenstopps. Dieses Shelby Cobra Daytona Coupe musste mit Muskelkraft zur Weiterfahrt motiviert werden.

Foto: Dino Eisele

40/105

Die Alfa Romeo Giulia TZ und die Indianapolis-Kurve eint der Hang zum kräftigen Schwung.

Foto: Dino Eisele

41/105

In der Anfahrt zum Rechtsknick mit anschließender Linkskurve braucht es massiv Leistung. Kein Problem für die Shelby Cobra 289!

Foto: Dino Eisele

42/105

Drei liebenswürdige Gesichter der vierten Gruppe: MG B, Bizzarrini 5300 GT und eine weitere Shelby Cobra 289.

Foto: Dino Eisele

43/105

Wer fehlte bislang? Korrekt, Porsche! Das holen wir mit einem 904/6 Carrera GTS nach.

Foto: Dino Eisele

44/105

Schlussendlich ging es bei den jeweils drei Rennen auch um Pokale. Obwohl der Sport zeitweise intensiv war, wurde nur selten auf der Strecke wirklich übertrieben.

Foto: Dino Eisele

45/105

Anders sah es hingegen Ende der 1960er-Jahre aus. In der fünften Gruppe (1966-1971) tummelten sich viele technische Eskalationsstufen dieser verrückten Zeit.

Foto: Dino Eisele

46/105

Der Porsche 908 ist der kleine Bruder des 917. Fahrer-Ikone Brian Redman beantwortete im Fahrerlager fleißig Fragen zu seinem damaligen Einsatzmodell.

Foto: Dino Eisele

47/105

Auch Alpine probierte sich damals an längeren Hecks. Einer A210 gelang 1966 der Klassensieg bei den 24 Stunden.

Foto: Dino Eisele

48/105

Bei Bergrennen und bei der Targa Florio war der Porsche 910 eine Macht. In Le Mans kann man ihm wohlwollend Achtungserfolge attestieren.

Foto: Dino Eisele

49/105

Die beste Art von Absurdität präsentiert der Howmet TX mit Gasturbinen-Motor. 1968 gingen zwei pfeifende Renner an den Start, hielten jedoch nicht lange durch.

Foto: Dino Eisele

50/105

Für den von japanischen Piloten gesteuerten Abarth 1000 SP endete die Limit-Suche vor der ersten Schikane mit Rauchzeichen.

Foto: Dino Eisele

51/105

Dem Porsche 917 waren gleich mehrere ikonische Lackierungen vergönnt. Das Hippie-Design hat den Test der Zeit besonders gut überstanden.

Foto: Dino Eisele

52/105

Selbiges kann dem Howmet TX sicher auch nachgesagt werden. Technisch dauerte der rennsportliche Turbinen-Hype nur kurz an. 1967 hätte ein ähnliches Konzept sogar fast das Indy 500 gewonnen.

Foto: Dino Eisele

53/105

Klassisch setzte derweil dieser Lola T70 Mk. 3 Kraftstoff in Vortrieb um – samt optischem Spektakel.

Foto: Dino Eisele

54/105

Mitte der 1960er-Jahre unterstrich Porsche mit dem 906 seine Ambitionen im Sportwagen-Motorsport.

Foto: Dino Eisele

55/105

In Form des Porsche 917 überzeugten die Zuffenhausener schließlich die letzten Skeptiker.

Foto: Dino Eisele

56/105

Die Leistungsexplosion der Prototypen bringt auch heute noch Rennfahrer in Bedrängnis.

Foto: Dino Eisele

57/105

Dementsprechend lässt man es fern vom Lenkrad recht entspannt angehen. Die Bodenständigkeit unterscheidet die Le Mans Classic stark vom eng getakteten Profi-Motorsport der Gegenwart.

Foto: Dino Eisele

58/105

Noch eine Zahlenkombination für unser großes Porsche-Typenbuch: 908/03 mit Martini-Streifen.

Foto: Dino Eisele

59/105

Durch die 100-Jahre-Feierlichkeiten gab es einige Sonderprogrammpunkte. Intensiv wurde die Parade mit Le-Mans-Siegermodellen erwartet.

Foto: BRUNO VANDEVELDE / MPSA

60/105

Neben dem ersten Porsche-Gesamtsieger Salzburg-917 (1970) …

Foto: BRUNO VANDEVELDE / MPSA

61/105

... und dem Wankelbrutalisten Mazda 787B (1991) …

Foto: BRUNO VANDEVELDE / MPSA

62/105

… gab sich auch der in Le Mans gebaute Rondeau M379B-Ford (1980) die Ehre.

Foto: BRUNO VANDEVELDE / MPSA

63/105

In der Nacht zeigt sich der Motorsport von einer anders spektakulären Seite. Lichtspiele, glühende Bremsscheiben und züngelnde Flammen kommen erst in der Dunkelheit wirklich zur Geltung.

Foto: Dino Eisele

64/105

Schwer übersehbar beleuchtete dieses BMW M1 Procar im ikonischen BASF-Look die Strecke. Es gehörte zum sechsten und finalen Feld (1972-1981).

Foto: Dino Eisele

65/105

Zu diesem Grid zählte sich auch ein Renner, der Fans der aktuellsten 24-Stunden-Ausgabe aufhorchen lässt: Bereits 1976 waren NASCAR-Autos in Le Mans eingeladen – darunter ein Ford Torino.

Foto: Dino Eisele

66/105

Mit dem Quasi-Verbot von Großvolumern der Kategorie Porsche 917 änderte sich die Optik von Le Mans erheblich.

Foto: Dino Eisele

67/105

Feine GT-Renner und Tourenwagen stellten ein großes Kontingent für das sechste Feld.

Foto: Dino Eisele

68/105

Im Jahr 1977 belegte ein De Cadenet LM den fünften Rang. Der Namensgeber und englische TV-Star Alain de Cadenet drehte selbst am Steuer.

Foto: Dino Eisele

69/105

Abseits der Rennbahn bot die Le Mans Classic viele Stände, Ausstellungen und Entertainer. Die Feuerspuckerei überließ man allerdings den Maschinen.

Foto: Dino Eisele

70/105

Kleinere Volumen bedeuteten analog kompaktere Prototypen. Dieser Lola T290 aus dem Jahr 1973 steht sinnbildich dafür.

Foto: Dino Eisele

71/105

Keine Sorge, uns sind die Flammen-Impressionen noch lange nicht ausgegangen.

Foto: Dino Eisele

72/105

Darf es zur Abkühlung aber ein Warsteiner sein? Wie das Bier stammt auch der TOJ SC304 aus Deutschland. Sein Erbauer: Jörg Obermoser.

Foto: Dino Eisele

73/105

Auf diesem charakterreichen M1 Procar liest man passend den Namen des unsterblichen Clay Regazzoni.

Foto: Dino Eisele

74/105

Apropos Charakter: Wie sein geistiger Nachfolger überragte der Ford bei den Proportionen und beim Sound die Gruppenrivalen.

Foto: Dino Eisele

75/105

Unterbodenbeleuchtung erfreut sich wachsender Beliebtheit. LED-Leuchten kann sich der M1 dafür locker einsparen.

Foto: Dino Eisele

76/105

Den Ford Capri verbindet man zwar nicht auf Anhieb mit Le Mans, doch Vertreter wie dieser RS 2600 haben auch ohne großen Erfolg zahlreiche Fans an der Sarthe.

Foto: Dino Eisele

77/105

Porsche kann sich vor lauter Siegen und Rekorden hingegen kaum retten.

Foto: Dino Eisele

78/105

Mit "offenem" Visier jagte dieser 911-Carrera-Pilot durch Tertre Rouge.

Foto: Dino Eisele

79/105

Sie müssen nun stark sein: Der BMW 3.0 CSL im Italia-Design schließt die beliebte Reihe "Feuer und Flamme" ab.

Foto: Dino Eisele

80/105

Dafür haben wir noch etwas Rauch im Angebot. Dem Porsche 934/5 hätte man selbigen aber sehr gerne erspart.

Foto: Dino Eisele

81/105

Weitaus entspannter nahm der Porsche 924 Carrera GTR die erste Schikane.

Foto: Dino Eisele

82/105

Den Schlusspunkt der sechsten Gruppe setzt eine absolute Legende. Der Porsche 911 RSR Turbo zog jeden Blick auf sich – kein Klischee, wie dieses Bild beweist.

Foto: Dino Eisele

83/105

Obligatorische Standzeiten erforderten eine genaue Zeitmessung. Manche machten es recht klassisch, …

Foto: Dino Eisele

84/105

… andere top-modern!

Foto: Dino Eisele

85/105

Da wir eh schon mitten im Porsche-Reigen sind, liegt der Verweis auf das Porsche Classic Race Le Mans nahe. Nomen est omen.

Foto: Dino Eisele

86/105

Der Fahrer des gelben Porsche 935 K3 ließ sich vielleicht von der Ansammlung ikonischer Modelle kurz ablenken und landete so in einem temporären Rallye-Porsche – auch irgendwie stilecht.

Foto: Dino Eisele

87/105

Gruppe C, Le Mans und ein gigantisches Feld – gäbe es einen Rennsport-Himmel, würde er vielleicht so aussehen.

Foto: Dino Eisele

88/105

Für die zwei Rennen von "Group C Racing" versammelten sich diverse automobile Helden der 1980er- und der frühen 1990er-Jahre.

Foto: Dino Eisele

89/105

Die späten Gruppe-C-Vertreter wirken immer noch futuristisch. Besonders der Jaguar XJR-14 alterte herausragend.

Foto: Dino Eisele

90/105

Neben den altbekannten Gesichtern flogen auch Underdogs wie dieser Spice SE90C unter dem Dunlop-Bogen hindurch.

Foto: Dino Eisele

91/105

Hier verfolgt ein weiterer Spice einen Porsche 962 CK6.

Foto: Dino Eisele

92/105

Bräuchte es ein Symbolbild für die goldene Ära, wäre es wohl dieses.

Foto: Dino Eisele

93/105

Auch abseits von Le Mans gibt es eine aktive Szene, doch nirgendswo sonst ist das Feld derart riesig.

Foto: Dino Eisele

94/105

Nur wenige Sekunden lagen zwischen den schnellsten Gruppe-C-Oldies und den aktuellen LMP2-Autos.

Foto: Dino Eisele

95/105

Im historischen Rennsport sind nicht selten Exoten die Schnellsten. Dieser Lola T92/10 machte den Porsche 962 mächtig Druck.

Foto: Dino Eisele

96/105

Bei den Fans war die Gunst allerdings klar verteilt.

Foto: Dino Eisele

97/105

Die kleinen Details schenkten selbst dem "Massenprodukt" 962 eine gewisse Individualität.

Foto: Dino Eisele

98/105

Deshalb gibt es auch so viele Farbenspiele, die in die Geschichte eingingen und bis heute als Modellautos geehrt werden.

Foto: Dino Eisele

99/105

Sonntagnachmittag rundete das zweite Rennen der Endurance Racing Legends das Rekord-Event ab. Unter anderem dabei: Hometown-Hero Pescarolo C60.

Foto: Dino Eisele

100/105

Der Ferrari 550 Maranello Prodrive war der letzte Le-Mans-GT-Sieger der Italiener mit einem V12.

Foto: Dino Eisele

101/105

Für den McLaren F1 GTR reichte es sogar zum Gesamtsieg – jedoch in anderer Farbgebung.

Foto: Dino Eisele

102/105

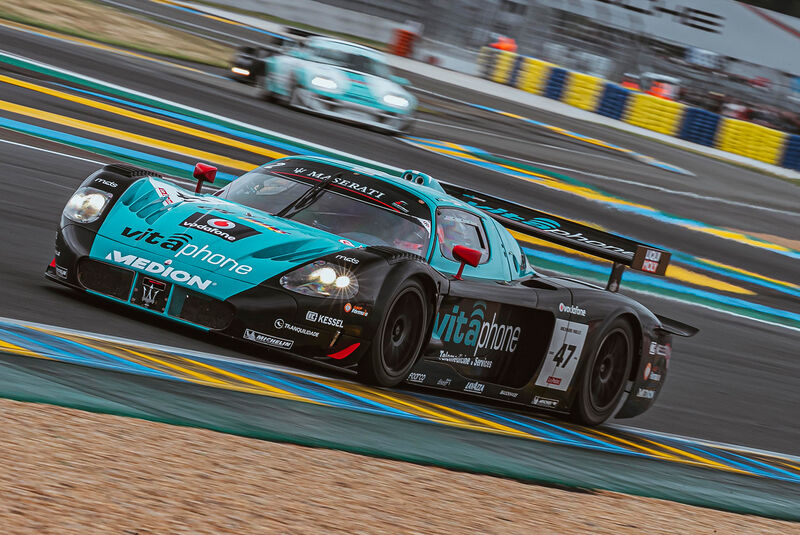

Zurück zu italienischer Baukunst: Der Maserati MC12 GT1 galt Mitte der Nuller-Jahre gleichzeitig als "Game Changer" und Spielverderber.

Foto: Dino Eisele

103/105

Nur einer der 19 Porsche-Gesamtsieger hat "911" offiziell im Namen. Er stammt wie das Fotomotiv aus der GT1-Ära.

Foto: Dino Eisele

104/105

Auch kleinere GT-Boliden kamen bei den Endurance Racing Legends zum Zug und zeigten, wie sich moderner Kundensport historisch abbilden lässt.

Foto: Dino Eisele

105/105

Die nächste große Oldschool-Party steht 2025 an. Nach der Jubiläums-Ausgabe kehrt man zum traditionellen Zwei-Jahres-Rhythmus zurück.

Foto: Dino Eisele

Sie können einem wirklich leidtun, die Anwälte, Staatsanwälte, Richter und auch Gerichtsreporter: Im Motorsport im Allgemeinen und im historischen Motorsport im Besonderen lauern überall böse Fallen; speziell das Thema Originalität lässt sich mitunter nur philosophisch und allzu oft auch gar nicht klären.

Colin Chapmans Credo

Das Problem beginnt zunächst damit, dass ein Rennwagen grundsätzlich ein Sportgerät ist. Er wird nach einem bestimmten Reglement gebaut, ständig weiterentwickelt und ziemlich mitleidlos eingesetzt: Der Wagen soll gewinnen, und wenn er nach der Zieldurchfahrt auseinanderfällt, dann waren nach dem Credo des Lotus-Gründers Colin Chapman alle Teile genau richtig dimensioniert. Bis weit in die 70er-Jahre hinein wurde auf Schönheit oder gar eine feine Lackierung kein Wert gelegt, manche Autos versorgte man einfach per Pinsel mit der nötigen Farbe.

Nach den Werkseinsätzen wurden die Autos oft weitergereicht und von kleinen Teams noch eine ganze Weile mit viel Improvisationskunst weiter auf die Rennstrecke geschickt. Häufig wurde munter zusammengewürfelt: der Motor aus diesem Auto, das Chassis aus jenem, die Achsen aus einem weiteren Totalschaden – Hauptsache, das Ding ließ sich noch eine Weile am Leben erhalten. Wenn dann gar nichts mehr ging, standen sich die einstigen Hoffnungsträger und Sieger in dunklen Werkstattecken oder Lagern die Reifen platt, manche wurden sogar (etwa bei Ferrari) ohne jede Gefühlsregung verschrottet.

Die Wertsteigerung alter Rennwagen

Und, ganz wichtig: Ein alter Rennwagen, der nicht mehr konkurrenzfähig war, war praktisch nichts wert. Der amerikanische Autor Joel E. Finn schrieb 1979 in seinem Standardwerk über den Ferrari Testarossa V12: "Eine Zeitlang bekam man kaum 2.000 Dollar für ein fahrbereites Exemplar, Anfang der 70er vielleicht 4.000 bis 5.000 Dollar. Heute sprechen wir von 50.000 bis 75.000 Dollar". Tja, das war 1979. In unserem Heute erzielt jeder der ursprünglich 34 gebauten Exemplare auf Auktionen zweistellige Millionenbeträge. Wir kommen später darauf zurück.

Nochmal: Ein Rennwagen ist ein Sportgerät, nicht viel anders als ein paar Ski oder ein Rennrad, nur viel komplexer und teurer. Zu seiner aktiven Zeit war es allen Beteiligten völlig egal, welche Chassisnummer an den Start geht, ob der ursprüngliche Motor drin ist oder ein Ersatzaggregat. Hauptsache, das Ding rannte ordentlich und war vorn. Überhaupt: Chassisnummern. Früher brauchte jedes Auto entsprechende Zollpapiere, und es gab etliche Firmen, die Autos den gerade zur Verfügung stehenden Papieren anpassten, sprich: die Chassisnummern nach Bedarf änderten. Wer dann heute versucht, die individuelle Rennhistorie einer bestimmten Rahmennummer herauszufinden, wäre auch ein guter Kriminologe geworden.

Müdes Material wird gefährlich

Hinzu kommt das Thema Materialermüdung: Wenn ein Rennwagen etwa aus den 20er-Jahren eine praktisch hundertjährige Renngeschichte vorweisen (und beweisen!) kann, dann stehen die Chancen gut, dass kaum eine Schraube noch aus den 20ern stammt. Und das Problem wird mit jüngeren Autos nicht einfacher aufgrund der stärkeren Kräfte, die etwa durch Slickreifen auf die Fahrwerke wirken. Ich kenne einen Can-Am-Rennwagen von 1971, der im Laufe seiner tatsächlich lückenlosen Renngeschichte sieben Aluminium-Monocoques, sprich Chassis, verschlissen hat. Irgendwann werden die Monocoques halt weich, und dann wird es nicht nur langsamer, sondern auch gefährlich.

Ich bin besonders bei Alu-Monocoques immer froh, wenn ich weiß, dass das Chassis (samt Radaufhängungen!) nicht allzu alt ist, wenn man darin mit 300 km/h eine Ecke anbremst. Umgekehrt hat man mitunter bei Museumsautos, die seit 40 Jahren nicht mehr eingesetzt wurden, das Gefühl, dass alle vier Räder in verschiedene Richtungen stehen.

Urgroßvaters originaler Hammer

Zusammengefasst muss man bei einem ständig eingesetzten Rennwagen davon ausgehen, dass im Lauf der Zeit ständig Komponenten getauscht wurden und werden, ohne dass dies – vor allem im ersten Leben des Rennwagens – groß dokumentiert wurde. Wichtig ist eben die kontinuierliche Geschichte, auch wenn diese Spötter manchmal an Urgroßvaters Hammer erinnert. An dem wurde seit 1871 auch nur fünfmal der Hammerkopf und siebenmal der Holzstiel getauscht – aber es ist immer noch Großvaters originaler Hammer!

So weit, so gut, doch nun kommt der finanzielle Aspekt, und damit beginnt wie so oft der Ärger. Irgendwann drifteten die alten Rennwagen in den historischen Motorsport hinüber, und dieser wurde ein Riesengeschäft. Und weil man eben nur mit einem nachweisbar originalen alten Rennwagen mit entsprechenden Papieren an den Start gehen und mitspielen durfte, wurde Historie teuer, eine gute Historie noch teurer.

Wie original ist ein Blower Bentley?

Dies geschieht im Grunde aus vollkommen irrationalen Gründen, und ein Beispiel verdeutlicht das sehr gut: der Bentley Blower von 1929 (der übrigens, auch wenn es noch so schön klingt, nie Le Mans gewonnen hat). 1929 bis 1931 also ließ Tim Birkin gegen den Willen von Walter Owen Bentley rund 50 der erprobten 4.5 litre-Reihenvierzylinder mit Blowern, sprich Roots-Kompressoren ausrüsten; vermutlich vier davon starteten als offizielle Team Cars in Le Mans. Kompressor-Aufladung wurde in den 30ern zur großen Mode, die Silberpfeile der Auto Union und von Mercedes perfektionierten die Idee.

Bei Birkins Blowern wurde der Kompressor einfach und gut sichtbar vorne auf den Kurbelwellenstumpf gepflanzt und steigert die Leistung von etwa 120 auf bis zu 200 PS. Das ließ sich allerdings auch nachrüsten, was einige Besitzer normaler 4,5-Liter dazu veranlasste, es Birkin nachzutun. Das geschah bereits in den 30ern, aber auch etwa in den 80ern, und man kann es heute noch tun.

Jetzt kommt’s: Technisch unterscheidet sich ein echter Blower nicht von einem nachgebauten und ein Team Car natürlich auch nicht. Der einzige Unterschied bei den echten Blowern und vor allem den Team Cars liegt darin, dass man das berühmte Buch von Michael Hay "Bentley, The Vintage Years" aufschlagen, auf ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigen und sagen kann: "Das ist übrigens mein Auto". Und das kostet. Ein nachgebauter Blower bleibt noch im sechsstelligen Bereich, ein echter kostet gut siebenstellig, der letzte Verkauf eines Team Cars lag im zweistelligen Millionenbereich. Wie gesagt: Technisch gibt es im Prinzip keinen Unterschied.

Historischer Wert und Materialwert

Der historische Wert vieler Rennwagen liegt also meist weit über dem Materialwert, und das sorgt bekanntlich schon bei Straßenautos für Probleme. Prominentes Beispiel: Ein echter Porsche 911 Carrera RS kostet locker eine halbe Million Euro, eine technisch wie optisch identische Replika auf Basis eines günstigeren, in weiten Teilen aber eben identischen 911 T kostet nicht mal die Hälfte. Bei Rennwagen potenziert sich oft der Unterschied zwischen Original und Nachbau: Wenn der Nachbau nur eine Million kostet und das Original fünf Millionen, dann jubeln die Fälscher.

Replika? Für die FIA kein Problem

Und weil die Fälscher immer besser werden und selbst ausgewiesene Fachleute mitunter auf Replikas hereinfallen hat die FIA, die oberste Motorsportbehörde, schon vor Jahren den Kampf aufgegeben und verlangt jetzt nur noch, dass ein im historischen Rennsport eingesetztes Autos technisch der Homologation von, beispielsweise, 1970 entspricht, der Zeit also, in dem das Auto (beziehungsweise seinen historischen Vorbilder) sein erstes Leben als Rennwagen hatte. Seither gibt es eine veritable Industrie, viel davon in England, die sich auf zertifizierte Nachbauten spezialisiert hat. Es gibt Starterfelder, in denen kaum noch ein historisch echtes Auto unterwegs ist, und der Grund ist klar: Wenn drei Replikas zusammen mit einem weit wertvolleren Original, womöglich mit originaler Karosserie, eine Ecke anbremsen, wer bremst wohl als erster?

Das größte Problem aber entsteht natürlich dann, wenn eine Replika als echtes Auto verkauft wird. Dann kommen die eingangs erwähnten Juristen zum Zuge und müssen sich mit einer ziemlich schrägen Welt auseinandersetzen.

Aus einem Original werden drei?

Last but not least lässt sich ohnehin trefflich darüber philosophieren, ob und wann ein Auto das Original ist. Nehmen wir den Fall eines italienischen Rennsportwagens der 50er aus prominentem Haus: In den 50ern hatte der Wagen einen Motorschaden und erhielt vor dem nächsten Rennen ein Ersatz-Aggregat, das originale wanderte in die Werkstattecke. Bald darauf verunfallte ein Fahrer mit dem Rennwagen und wickelte das Chassis um einen Baum. Das Auto erhielt ein Ersatz-Chassis, das krumme Original wurde irgendwo abgelegt.

50 Jahre und erhebliche Wertsteigerungen später haben wir auf einmal drei Rennwagen: Den "originalen", der zwar eine kontinuierliche Geschichte aufweisen kann, aber weder Original-Motor noch Chassis. Nummer zwei besitzt den originalen, wieder gerade geklopften Rahmen, aber einen anderen Motor. Nummer drei schließlich hat den ursprünglichen, originalen Motor, aber ein nachgebautes Chassis. Welcher ist echt?

Je mehr und je länger man sich mit dem Thema befasst, desto schwieriger wird es. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Zeitzeugen, Fahrer, Mechaniker oder Teammitglieder, die man vor 20 oder 30 Jahren noch befragen konnte, nicht mehr unter uns weilen. Wirklich helfen würde nur vollständige Transparenz – aber ob es die jemals geben wird?

Foto: Motorsport Images

105 Bilder

Foto: Motorsport Images

105 Bilder