Zahnriemen gegen Steuerkette

Was ist besser - Steuerkette oder Zahnriemen?

Ein gerissener Zahnriemen oder eine defekte Steuerkette kann einen Motor killen. Doch welches System ist besser und wie erkenne ich Schäden?

27.04.2025 Johannes Köbler, Andreas Of-Allinger Foto: Conti, INA, Mercedes, VW, Krautt

12 Bilder

Foto: Conti, INA, Mercedes, VW, Krautt

12 Bilder

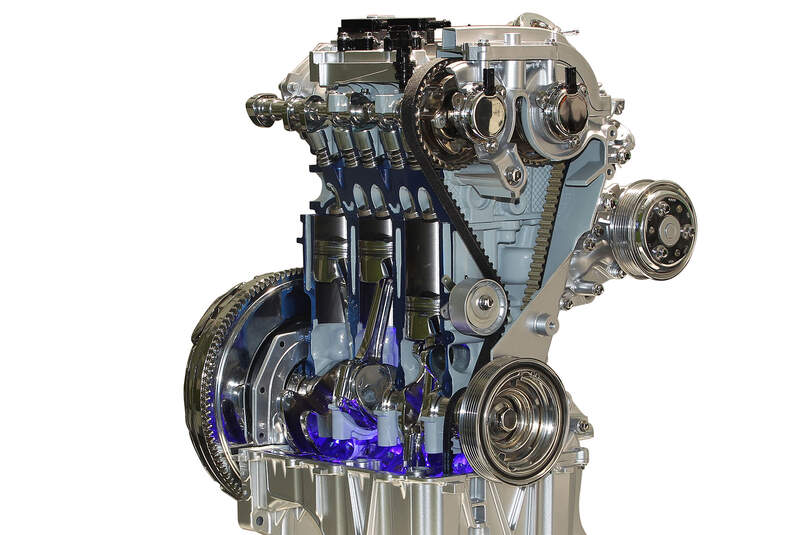

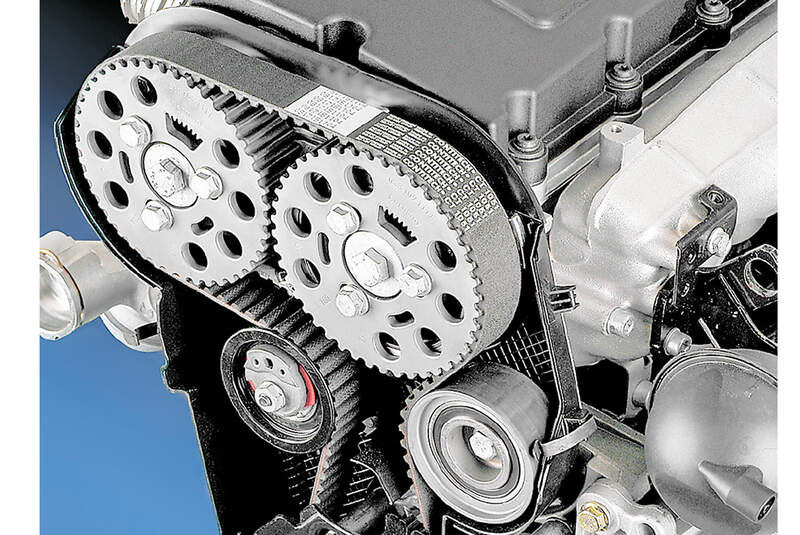

Zahnriemen und Steuerketten haben in einem Benzin- oder Dieselmotor dieselbe Aufgabe: Sie treiben die Nockenwelle im Viertakt der Kurbelwelle an. Sie sorgen dafür, dass die Nockenwelle die Ventile im richtigen Moment öffnen und schließen kann. Nur dann läuft der Motor optimal, kann seine volle Leistung bringen und die vorgegebenen Abgaswerte einhalten.

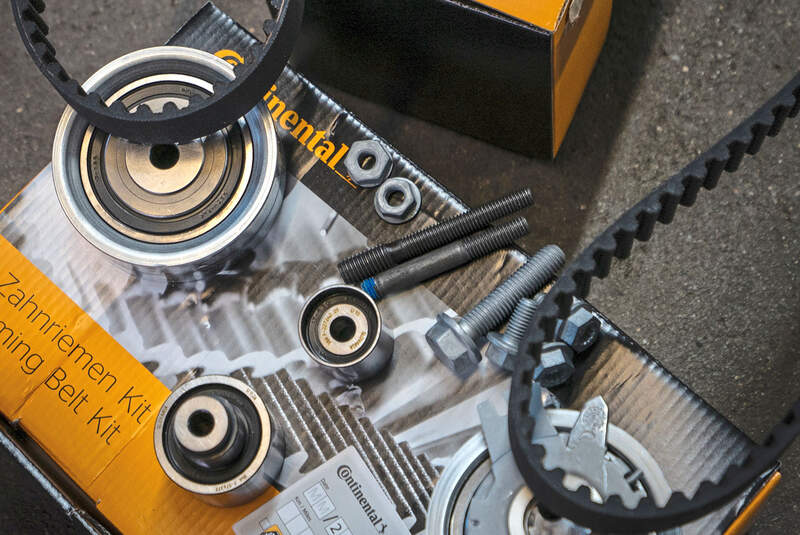

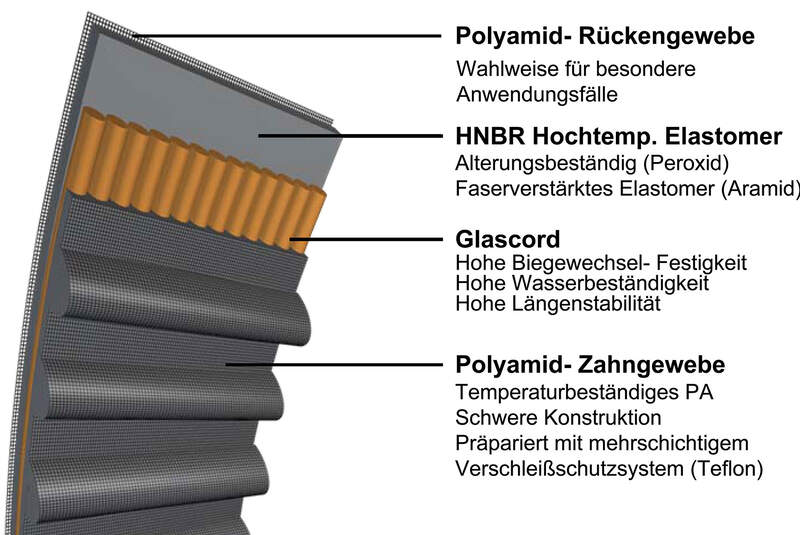

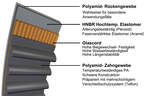

Welche Vorteile hat der Zahnriemen?

Zahnriemen laufen leiser als Steuerketten und kommen mit einfachen Spannrollen aus. Der Zahnriemen muss nicht in einem Gehäuse laufen und braucht keine Schmierung. Bei der Konstruktion erlaubt ein Zahnriemen größere Freiheiten als eine Steuerkette. In den Riementrieb können Öl- und Wasserpumpe sowie – mit doppelseitigen Zahnriemen – Ausgleichswellenantriebe integriert werden. Zahnriemen eignen sich vor allem für Benziner und kleine Diesel, vorzugsweise Reihenmotoren. Doch es gibt auch V-Motoren mit Zahnriemen, etwa von Audi, Porsche oder Ferrari.

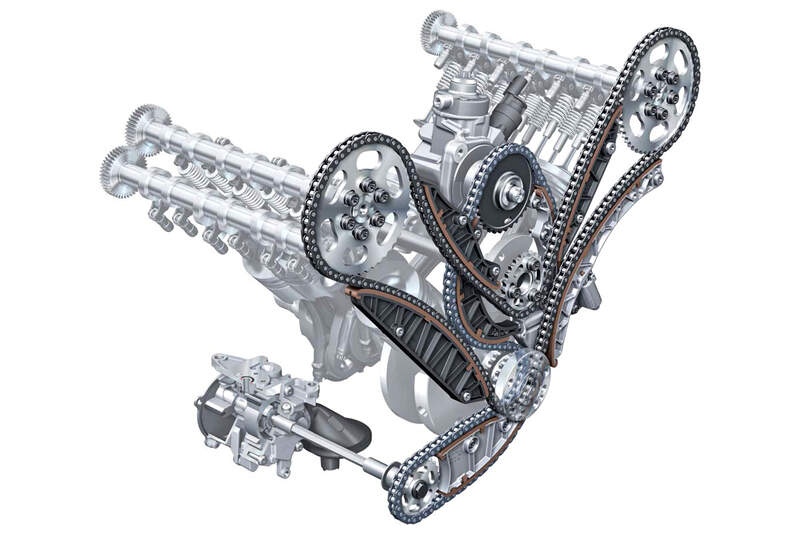

Welche Vorteile haben Steuerketten?

Während Zahnriemen über die Lebensdauer des Motors kontrolliert, nachgespannt und meist auch ausgewechselt werden müssen, gelten Steuerketten im Allgemeinen als wartungsfrei. Die Spanner, Gleitschienen und Zahnkränze spätestens bei sechsstelligen Laufleistung zu kontrollieren, schadet jedoch nicht. Steuerketten eignen sich vor allem für V-Motoren gut. Sie treiben oft noch Aggregate wie die Ölpumpe oder die Einspritzpumpe an.

Wie lange halten Steuerkette und Zahnriemen?

Schon bei kleinen Abweichungen der Steuerzeiten läuft ein Motor nicht mehr optimal. Der Zahnriemen oder die Steuerkette muss also über Zehntausende bis Hunderttausende von Kilometern stabil bleiben. Steuerketten gelten allgemein als wartungsfrei, sollten also ein Motorleben lang halten. Das ist inzwischen auch bei manchen Zahnriemen der Fall. Ein Motor wird meist auf eine Lebensdauer von 240.000 bis 300.000 Kilometer ausgelegt.

Doch gerade bei Zahnriemen kann eine Kilometerangabe täuschen. Denn Gummi altert auch bei wenig gefahrenen Autos über die Zeit. Deshalb geben Hersteller ein Wechselintervall in Jahren und Kilometern an. Manchmal senkt ein Hersteller das Wechselintervall nachträglich, so hat etwa BMW das Intervall beim M40-Vierzylinder aus den 90er-Jahren auf 40.000 Kilometer heruntergesetzt.

Zahnriemen im Ölbad: Geniale Idee oder tickende Zeitbombe?

Ein Sonderfall sind Zahnriemen, die reibungsarm im Ölbad laufen, ähnlich wie Ketten. Ford hat diese Technologie 2008 bei seinen Eco- Boost-Dreizylindern eingeführt; Peugeot, Citroën und Opel zogen nach.

Was jedoch viele Kunden und manche Werkstätten nicht wissen: Der Motor darf nur mit dem vom Hersteller freigegebenen Öl befüllt werden. Andere Öle können Säuren enthalten, die Partikel vom Riemen ablösen. Ende Januar 2023 musste der Stellantis-Konzern in Deutschland mehr als 74.000 Autos mit 1,2-Liter-Benzinmotor zurückrufen. Bei ihnen bestand die Gefahr, dass die abgelösten Teilchen die Vakuumpumpe des Bremskraftverstärkers verstopften.

Was passiert, wenn der Riemen reißt?

Wird der Zahnriemen oder die Steuerkette durch die Belastung länger, stimmen die Steuerzeiten nicht mehr, die Leistung sinkt, das Abgas wird schlechter. Deshalb gelten für die zulässige Längung von Zahnriemen und Steuerketten enge Grenzen. Ein Beispiel macht das deutlich: Wenn jedes Glied einer 100-teiligen Kette nur drei Hundertstel Millimeter länger wird, kommen schon drei Millimeter zusammen.

Ab einer gewissen Längung nimmt der Verschleiß an der Kette und den Kettenrädern exponentiell zu. Und dann wird’s gefährlich, denn jetzt kann die Kette überspringen oder sogar reißen. Als Folge kann der im Ausschubtakt nach oben fahrende Kolben die Auslassventile treffen, die noch nicht ganz geschlossen sind. Die einzigen Motoren, bei denen das nicht passieren kann, sind die sogenannten Freiläufer; bei ihnen verhindert eine niedrige Verdichtung oder eine spezielle Kolbengeometrie die Berührung. Aber ihre große Zeit ist längst vorbei.

Welche Motoren sind von Steuerketten-Schäden betroffen?

Autos aus den 2000er-Jahren sind von Kettenschäden besonders oft betroffen. Das gilt für die im Volkswagen-Konzern weit verbreiteten 1.2 TSI und 1.4 TSI. Speziell von 2006 bis 2008 gingen viele dieser kleinen Vierzylinder an gelängten Ketten zugrunde, manchmal kurz nach Ablauf der Garantiefrist und nach 60.000 Kilometern. Wie viele es waren, lässt sich kaum klären. VW sprach von Schäden "im Zehntel-Promille-Bereich" und von etwa 5.000 defekten 1.2 TSI.

TSI bei Audi und VW

Aber auch Premium-Hersteller aus Deutschland haben keine reine Weste. Audi übernahm die TSI-Probleme in seine kleinen Modelle. Mercedes brachte 2002 den Vierzylinder-Benziner M 271 heraus, der – anders als sein Vorgänger – nur eine Simplex-Rollenkette besaß. Sie neigte zu frühzeitiger Längung – vor allem, wenn der Besitzer den Ölwechsel vernachlässigt hatte oder sehr viel Kurzstrecke gefahren war.

Mercedes-Motoren mit Steuerketten-Problem

Beim V6-Benzinmotor M272, der 2004 erschien, und seinem V8-Pendant M273 (2005) baute Mercedes eine klassische Duplex-Kette ein. Diesmal jedoch patzten die Schwaben beim Stirnrad der Ausgleichswelle, das als Umlenkrad diente, indem sie mangelhaft gehärtetes Material verwendeten. Nach etwa 60.000 bis 140.000 gefahrenen Kilometern waren die Zähne in manchen Motoren so stark abgeschliffen, dass die Kette übersprang. Ende 2006 stellte Mercedes das Problem ab.

BMW: Defekte N45, N43 und N47

Auch bei BMW sollten Gebrauchtwagen-Interessenten bei einigen Modellen ganz genau hinschauen. Dies gilt vor allem für die Einser und Dreier, die Motoren von 1,6 bis 2,0 Litern Hubraum hatten. Schon der Benziner N45 (2003 bis 2011) litt an über- oder abspringenden Steuerketten. Beim N43 und beim Diesel N47 (beide ab 2007) kam ein Problem mit den Gleitschienen hinzu, die offensichtlich aus minderwertigem Material bestanden.

Einige BMW-Fahrer berichteten von völlig zerbröselten Schienen, deren Reste sich mit dem Öl im Motor verkrümelten. Das Problem ging hier vom Kettenspanner aus: Wenn er undicht wurde und den Öldruck nicht mehr hielt, begann die bereits gelängte Kette zu flattern und Stücke aus den Schienen herauszuschlagen.

Gamma-Vierzylinder bei Hyundai und Kia

In unserer kleinen Kettensünder-Galerie, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, darf der BMW-Dreizylinder B38 (ab 2014) nicht fehlen. Und auch in Korea werden Kettentriebe gelegentlich unsauber konstruiert. Auffällig geworden ist der "Gamma"-Vierzylinder mit 1,4 und 1,6 Litern Hubraum (ab 2006) in den Hyundai-Modellen i20 und i30 sowie im Kia Rio und Kia Cee’d.

Was tun, um Kettenschäden zu vermeiden?

Autofahrer sollten auf rasselnde Geräusche beim Starten oder Abstellen des Motors horchen. Wenn diese länger als einige Sekunden dauern, sollten sie eine Werkstatt aufsuchen, am besten einen qualifizierten Instandsetzer.

Was kostet der Austausch von Riemen und Kette?

Die Kosten für den Wechsel einer Steuerkette bei einem freien Instandsetzer beginnen bei 800 Euro; wenn der Motor ausgebaut werden muss, weil die Kette auf der Rückseite liegt, wird’s doppelt so teuer.

Der turnusmäßige Zahnriemenwechsel ist ebenfalls keine Lappalie. Unter 250 Euro geht auch bei simplen Motoren – Beispiel VW Polo – nichts; mit steigendem Komplexitätsgrad erreicht er die 1.000-Euro-Grenze. Und wenn hier der Motor rausmuss – ein Thema, das bei vielen Modellen Stoff für lange Diskussionen liefert –, wird’s ebenfalls locker vierstellig. Aber auch das ist noch viel günstiger als ein Motor-Totalschaden.

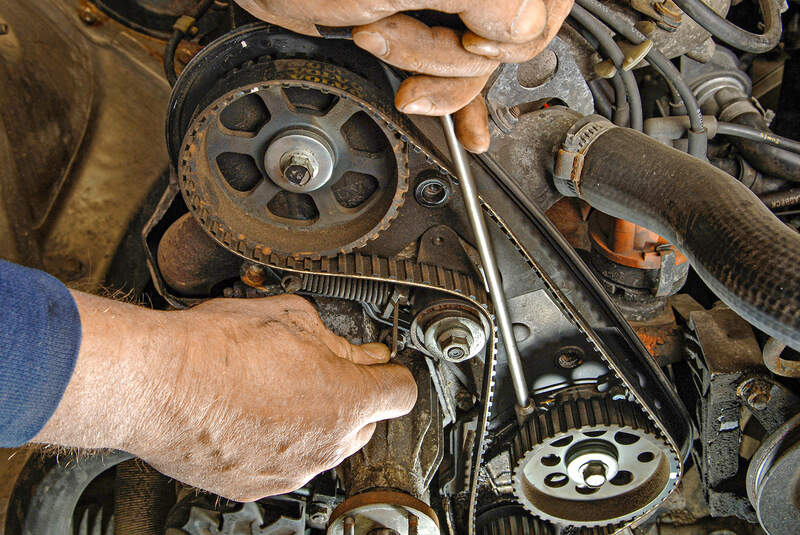

So geht ein Zahnriemen-Wechsel

Der Zahnriemenwechsel beginnt mit der Demontage der Bauteile, die im Weg sind: Luftfilterkasten, Radhausschale, Zahnriemenabdeckung und Keilriemen. Um die Riemenscheibe zu erreichen, muss der Motor nach Ausbau seines rechten Lagers abgesenkt und unterstützt werden. Der Monteur lässt das Kühlwasser ab

Nach der Kontrolle der Markierungen an den Riemenrädern wird der neue Zahnriemen aufgelegt, dabei darf er nicht feucht werden und nicht geknickt werden. Die neue Spannrolle wird montiert und vorgespannt. Alle weiteren Arbeitsschritte erfolgen in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage

Foto: Rossen Gargolov

Foto: Rossen Gargolov

Was beim Zahnriemen-Wechsel zu beachten ist, erfahren Sie hier.

Der Kolben im ersten Zylinder wird auf den oberen Totpunkt eingestellt. Wenn alles passt, fluchtet der angeschliffene Zahn am Riemenrad der Kurbelwelle mit der Gussmarkierung. Zugleich zeigt am Nockenwellenrad die kleine Einprägung auf die Blechnase. Die Steuerzeiten dürfen sich während des Riemenwechsels nicht verstellen, deshalb werden die Räder blockiert. Nach dem Entspannen und dem Ausbau der halb automatischen Spannrolle lässt sich der Riemen abnehmen. Im nächsten Schritt wird die Wasserpumpe, die vom Riemen angetrieben wird, ausgetauscht.

Wer hat den Zahnriemen im Auto erfunden?

Andreas Glas war 37 Jahre alt, als er einen Geistesblitz hatte, der die Automobilwelt verändern sollte. Der Juniorchef der Glas-Werke in Dingolfing reparierte zu Hause eine defekte Küchenmaschine, und dabei fiel ihm ein kleiner Zahnriemen auf, der den Motor mit dem Getriebe verband. Ein solches Teil, erkannte Glas, könnte doch auch zum Antrieb der Nockenwelle im neuen Einlitermotor taugen.

Und so geschah es: Glas-Chefkonstrukteur Leonhard Ischinger ersetzte die zunächst vorgesehene Rollenkette durch einen Zahnriemen. Es war der Beginn einer steilen Karriere, die in den 80er-Jahren richtig Fahrt aufnahm.

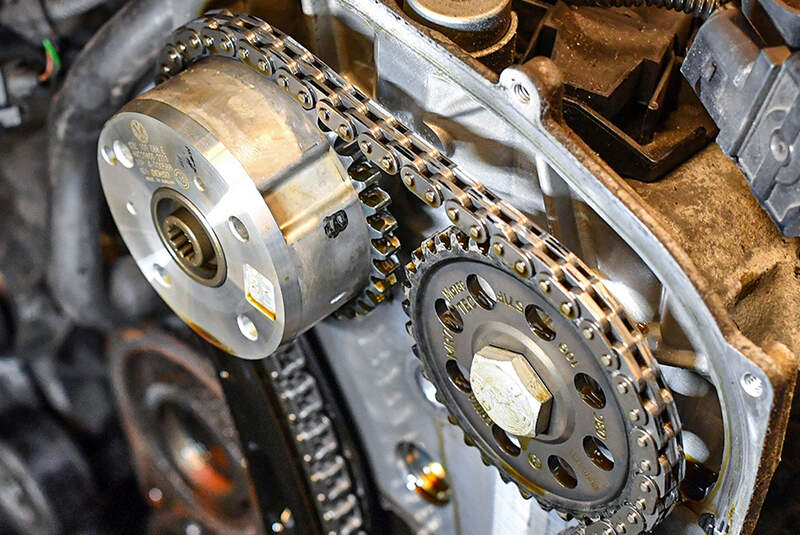

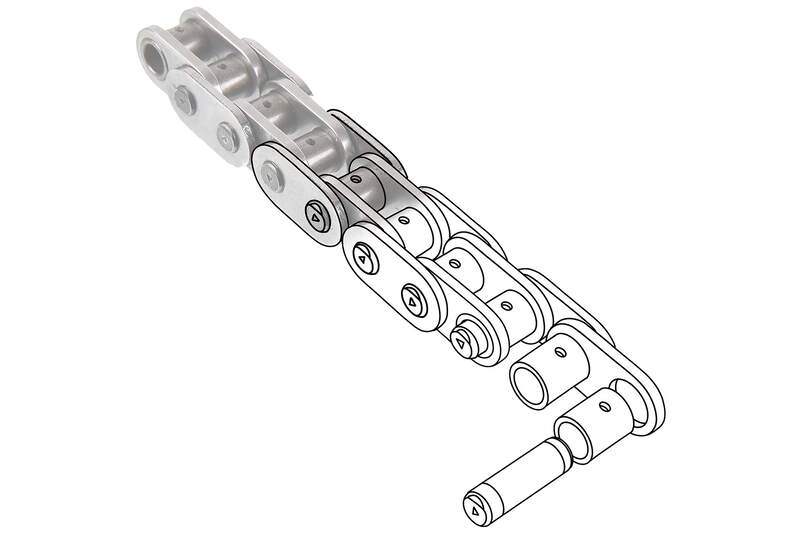

Wie funktioniert eine Steuerkette?

Bei einem DOHC- Vierzylinder in Reihenbauweise umläuft die Steuerkette (1) die beiden Nockenwellenräder (2), das untere im Bild ist verstellbar ausgeführt. Ihren An- trieb erhält die Kette vom kleinen Zahnrad auf der Kurbelwelle (3). Die Kette läuft an reibungsarmen Gleitschienen (4) entlang. Ein hydraulischer Spanner (5) übt auf eine von ihnen Druck aus, damit die Kette definiert straff bleibt. Damit kann er eine gewisse Längung ausgleichen

Alternativen zu Riemen und Kette

Zahnriemen und Steuerketten sind im Verbrennungsmotor Standard. Dabei gibt es einige andere Möglichkeiten, die Nockenwellen auf mechanischem Weg zu steuern – zwei aufwendige Lösungen und eine besonders einfache.

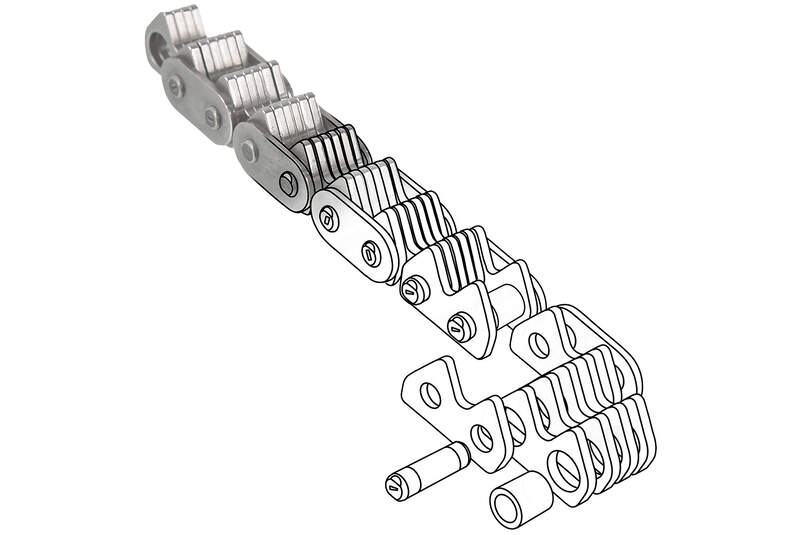

Stirnradantrieb

Wie eine mechanische Uhr: Zwischen Kurbel- und Nockenwelle übertragen Zwischenzahnräder die Momente. Die Technik eignet sich speziell für niedrig drehende Dieselmotoren (hier der 2.5 TDI von VW aus dem Jahr 2003 mit seinen vier Zwischenrädern), aber dank ihrer hohen Präzision auch für Rennaggregate. Nachteile für Serienautos sind die Kosten, die hohen bewegten Massen und die Geräuschentwicklung.

Stoßstangen

Pragmatischer und preiswerter geht’s nicht: Eine Nockenwelle genügt, sie liegt zumeist im Motorblock. Stoßstangen und Kipphebel betätigen die Ventile, Freiheitsgrade in der Steuerung gibt es nicht. Nach diesem Prinzip aus der Frühzeit des Automobils laufen noch heute in den USA viele Motoren vom Band, etwa der V8 der aktuellen Chevrolet Corvette Stingray. Der Zweiventiler dreht nur bis 6.600/min – die Stoßstangen sind der limitierende Faktor.

Königswelle

Die aufrecht stehende Welle, die ihren Namen von den beiden Kronenrädern hat, ist ein Klassiker der Technikgeschichte, vor allem im Motorradbau. Im Auto erlebte sie ihre Blütezeit zwischen den Weltkriegen. Porsche nutzte sie bis in die 60er-Jahre; die Grafik zeigt den legendären "Fuhrmann-Motor", einen Boxer mit vier Königswellen. Die Stärke der Königswellen ist die Drehzahlfestigkeit, aber sie laufen relativ laut und sind teuer in der Fertigung. Und wo gibt es sie noch? In Windmühlen.